Проверка на несоответствие

Полная версия печатной версии журнала доступна бесплатно после регистрации

Читать полную версиюВопрос номера:

ТЭК: чего хотят заказчики?

Герой номера:

Сергей Кабеда,

вице-президент альянса компаний «Рубеж»

Продукт номера:

Камеры видеонаблюдения для промышленных объектов

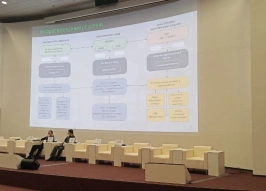

1 марта 2017 года Совет Федерации одобрил расширение применения обоснования безопасности опасных производственных объектов (ОПО). Теперь у проектировщиков появилась возможность применять такие обоснования еще на стадии проектирования. По мнению экспертов отрасли, мера значительно упростит работу с проектной документацией. О трудностях и коллизиях, с которыми сегодня сталкиваются проектные институты, и проблемах нормативной базы в интервью журналу RUБЕЖ рассказал начальник Управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС ФАУ Главгосэкспертиза России» Александр Красавин.

Какие сложности возникают при проектировании и государственной экспертизе объектов капитального строительства на фоне изменений технического регулирования?

АЛЕКСАНДР КРАСАВИН: К основным проблемам я бы отнес, во-первых, несовершенство и противоречивость нормативной базы в сфере строительства, которая была сформирована в постреформенный период. Многие нормативные технические документы последнего десятилетия содержат большое количество необоснованных, избыточных и неопределенных требований, что крайне затрудняет ситуацию с их использованием на практике.

Во-вторых, большую сложность представляют различные взгляды проектировщиков и экспертов на правила применения добровольных требований. Профессиональное сообщество нуждается в получении разъяснений, обеспечивающих единообразное понимание правил применения нормативных документов, на добровольной основе обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов.

В-третьих, неоднозначность требований, установленных законодательством к составу и содержанию проектной документации, представляемой на экспертизу.

В советской системе все эти правила были четко определены строительными нормами, например: СН 202-81 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», СНиП 2.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

Сегодня же инженеры руководствуются общими требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, согласно которому все принятые решения и мероприятия в проекте должны иметь обоснование.

Однако в профессиональном сообществе отсутствует единое мнение относительно того, насколько глубокими и детальными должны быть эти обоснования. Именно поэтому необходим нормативный документ с однозначным определением того, в каком объеме нужно разрабатывать и представлять на экспертизу проектную документацию.

Как вы относитесь к выработке единых нормативов по безопасности для объектов ТЭК?

А. К.: К выработке единых требований по безопасности — как для объектов ТЭК, так и для любых других объектов капитального строительства — я, безусловно, отношусь положительно.

Создание единых нормативных документов требует очень кропотливой работы, так как их авторам нужно учесть все необходимые требования: и строительные, и технологические, и инженерно-технические, и, конечно, требования безопасности, вытекающие из технологических особенностей проектируемых зданий и сооружений. И все это с учетом специфики той или иной отрасли. Только тогда вероятность того, что в итоговых требованиях окажутся необоснованные и недостаточно взвешенные требования, существенно снижается. По таким принципам, например, были разработаны СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые», СП 120.13330.2012 «Метрополитены» и др.

Бóльшая часть объектов построена по уже устаревшим нормам, а для новых проектов по строительству и реконструкции разрабатываются СТУ.

Насколько подобная мера позволяет решать проблемные вопросы? Есть ли реальная необходимость пересмотра и переработки законодательства в сфере проектирования?

А. К.: Современное состояние законодательства в сфере проектирования и строительства зданий и сооружений очень часто вынуждает заказчиков и проектировщиков обращаться к механизму разработки и согласования специальных технических условий (СТУ). Обоснованность СТУ, которые разрабатываются на отступление от обязательных требований по вопросам промышленной и пожарной безопасности, установлена Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (ст.6).

Поэтому в данном случае специальные технические условия являются тем механизмом, который позволяет отступать от обязательных требований нормативных документов — если это действительно обоснованно.

Однако часто разработка СТУ — это надуманная мера, поскольку законодательство, а именно п. 6 ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, позволяет обосновывать принимаемые решения иными способами, не прибегая к разработке и согласованию на федеральном уровне индивидуальных нормативов.

Если говорить о промышленных объектах, то законодательством РФ о безопасности опасных производственных объектов возможность отступления от требований федеральных норм и правил предусмотрена только посредством разработки «обоснования безопасности».

Сегодня этот механизм не распространяется на стадию проектирования, что на практике приводит к безвыходным ситуациям. То есть проектировщики объективно не могут реализовать какое-либо требование правил безопасности, а предложить альтернативное решение, не менее эффективное, обоснованное и не снижающее уровень безопасности объекта, не имеют права.

В целом, мое отношение к сложившейся системе разработки и согласования СТУ отрицательное. Это дополнительные финансовые и временные затраты, в конечном счете негативным образом влияющие на инвестиционную привлекательность российских регионов.

Однако СТУ — лишь следствие тех проблем, которые существуют в нормативной базе для строительной отрасли. Специальные технические условия должны быть основой для регулярного (например, ежеквартального) внесения изменений и дополнений в нормативные документы, чтобы через систематическое совершенствование законодательства сокращалось количество оснований для разработки СТУ.

Какие сложности возникают в экспертизе проектов высотных зданий?

А. К.: Никаких особых сложностей у экспертов в процессе работы с проектами высотных зданий не возникает. Так же как и по любым другим объектам, Главгосэкспертиза проверяет обоснованность всех мероприятий, предусмотренных в проектной документации и направленных на предотвращение возникновения пожара и противопожарную защиту объектов высотного строительства.

Особое внимание при экспертизе проектной документации высотных зданий традиционно уделяется навесным фасадным системам, объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, конструктивным решениям в части огнестойкости и исполнения противопожарных преград, обоснованности и эффективности принятых параметров инженерно-технических систем противопожарной защиты.

Как повлияет на проведение государственной экспертизы разработка свода правил для высотных зданий?

А. К.: Надеюсь, что с принятием этого документа проектировщикам будет на что опираться при обосновании принимаемых решений. Принятие свода правил, по идее, должно в определенной степени упростить процессы проектирования и государственной экспертизы проектной документации. Пока же из года в год инженеры вынуждены разрабатывать СТУ, содержащие схожие основания для разработки, схожие компенсирующие мероприятия и схожий набор требований.

Что ляжет в основу этого СП?

А. К.: Этот вопрос лучше задать разработчикам документа. Однако отмечу, что нас как правоприменителей волнуют не только небоскребы, которых проектируется не так много. Основные проблемы лежат гораздо ниже. В стране проектируется очень большое количество общественных и жилых зданий, которые, по сути, высотными и не являются, но превышают установленную нормативную высоту в 55 и 75 метров соответственно.

Проектировщики должны снова и снова разрабатывать и согласовывать для этих объектов специальные технические условия по пожарной безопасности. Причем эти СТУ часто являются простой формальностью и содержат набор стандартных требований, которые разработчики годами переписывают друг у друга. Именно здесь, на мой взгляд, сосредоточены основные проблемы. И важно, чтобы они были решены с принятием свода правил для высотных зданий.

На что вы бы рекомендовали обращать внимание при выборе технических средств безопасности при внесении в проект?

А. К.: При выборе технических средств безопасности я бы рекомендовал, во-первых, максимально использовать в проектной документации отечественное оборудование, которое по многим направлениям ничуть не уступает зарубежным аналогам. Во-вторых, под лозунгом «Безопасности много не бывает» в проектной документации разработчики часто предусматривают большое количество высокозатратных и дорогостоящих мероприятий, которые нередко являются избыточными и не могут быть приняты органами государственной экспертизы как обоснованные.

Поэтому крайне важно не забывать об экономической составляющей, и там, где это возможно и оправданно, стараться оптимизировать затраты, направленные в том числе и на обеспечение безопасности объектов капитального строительства.

Благодарим за оставленный Вами отзыв! Мы стараемся становиться лучше!